失業保険の面接証明書について悩んでいませんか?この記事では、失業保険を受給するために必要な「失業保険 面接証明書」について詳しく解説します。

ハローワークでの取得方法や、面接証明書が求職活動にどれほど重要な役割を果たすかについてもご紹介します。知らないと損をする情報が満載ですので、最後までお読みいただき、失業保険の手続きをスムーズに進めましょう。

失業保険の面接証明書とは

失業保険の面接証明書とは、失業者が求職活動を行っていることを証明する重要な書類です。求職活動が行われているかどうかをハローワークに報告するために必要なものです。

面接証明書の重要性

失業保険を受給するためには、面接証明書が非常に重要です。この書類は、求職活動が行われていることを証明するものであり、求職者の誠実な活動を裏付ける証拠となります。

面接証明書が提出されない場合、失業保険の受給が停止される可能性があるため、非常に重要な役割を果たしています。また、面接証明書は求職者と企業の間の信頼関係を築くための手段ともなります。

面接証明書が必要な場合

面接証明書が必要な場合としては、以下のような求職活動が行われた際に求められます。

- 企業面接: 求職者が企業の採用面接を受けた場合、その面接が行われたことを証明するために面接証明書が必要です。

- 求人セミナー: 求人セミナーや企業説明会に参加した場合、その参加を証明するために面接証明書が求められます。

- 職業訓練: 職業訓練やスキルアップのための講習に参加した際にも、面接証明書が必要となります。

これらの活動を通じて、求職者はハローワークに対して求職活動を行っていることを証明し、失業保険の受給資格を維持することができます。

面接証明書がいらない場合

面接証明書がいらない場合としては、以下のような場合が考えられます。

- 求職活動が行われていない月: 求職活動が行われていない月には、面接証明書は不要です。ただし、失業者はその旨をハローワークに報告する必要があります。ハローワークは求職活動実績を確認するため、正確な報告が求められます。

- 特定の条件を満たす場合: 特定の条件を満たす場合には、面接証明書の提出が免除されることがあります。たとえば、健康上の理由や家庭の事情などで求職活動が困難な場合、面接証明書が不要となることがあります。

面接証明書は失業保険を受給するための重要な書類ですが、特定の条件を満たす場合には不要となることもあります。ハローワークに正確な情報を提供し、適切な対応を行うことが大切です。

失業保険の面接証明書の取得方法

失業保険の面接証明書を取得する方法について説明します。各種手続きと必要書類について詳しく解説します。

面接証明書の必要性

ハローワークでは、失業者が求職活動を行っていることを証明するために、面接証明書が必要です。これにより、失業保険の受給資格を維持できます。面接証明書は、失業者が積極的に就職活動を行っていることを証明する重要な書類であり、失業保険の継続受給に欠かせないものです。

忘れた場合の対処法

万が一、面接証明書を忘れてしまった場合の対処法について紹介します。まず、ハローワークに連絡し、面接証明書を再発行してもらう手続きを行いましょう。再発行手続きには、以下の書類が必要です:

- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 求職活動記録簿

また、面接証明書を忘れた場合でも、再発行手続きを行うことで失業保険の受給資格を維持することが可能です。ただし、遅延や手続きの遅れが発生する可能性があるため、早めに対処することが重要です。

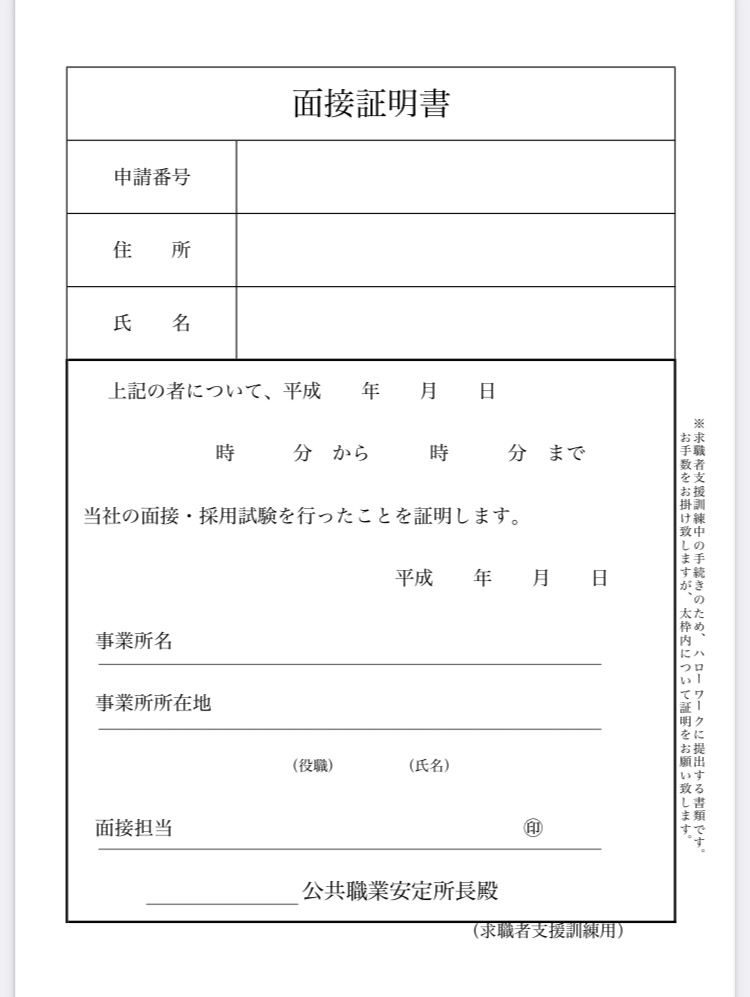

PDFファイル

面接証明書のPDFファイルを取得する方法について説明します。ハローワークの公式サイトから面接証明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。公式サイトにアクセスし、面接証明書のダウンロードページに移動します。必要な情報を入力して、PDFファイルをダウンロードしてください。

ダウンロード手順

ハローワークの公式サイトから面接証明書をダウンロードする手順を詳しく解説します。以下の手順に従って、簡単に書類を取得できます。

- ハローワークの公式サイトにアクセスします。

- 「面接証明書」ページを探します。

- 必要な情報を入力します(氏名、求職者番号など)。

- 「ダウンロード」ボタンをクリックして、pdfファイルを取得します。

これにより、面接証明書を簡単にダウンロードすることができ、ハローワークに提出するための準備が整います。失業保険の受給資格を維持するために、忘れずに手続きを行いましょう。

失業保険認定日の面接証明書の提出

失業保険の認定日には、面接証明書の提出が必要です。提出方法と注意点について解説します。

面接証明書の役割

認定日には、求職活動が行われたことをハローワークに証明するために面接証明書を提出します。面接証明書があることで、失業保険の受給資格が確定します。これは、失業者が積極的に就職活動を行っていることを証明するための重要な書類です。

失業保険を受給するためには、少なくとも1回の求職活動が行われている必要があります。このため、面接証明書の提出が求められます。

面接証明書の提出方法

認定日に面接証明書を提出する具体的な方法について説明します。

- 面接証明書の記入: 面接証明書には、求職者が受けた面接や参加した求人セミナー、職業訓練の詳細を記入します。これには、面接日、企業名、担当者の名前などの情報が含まれます。

- ハローワークに提出: 認定日にハローワークに訪問し、面接証明書を提出します。提出する際には、その他の必要書類(求職活動記録簿など)も一緒に持参してください。

- 電子申請の場合: ハローワークの電子申請システムを利用する場合、オンラインで面接証明書を提出することができます。この場合も、必要な情報を入力し、電子ファイルとしてアップロードします。

注意点

- 期限を守る: 面接証明書は、認定日までに提出する必要があります。遅延が発生すると、失業保険の受給が遅れる可能性があります。

- 正確な情報の記入: 面接証明書には、正確な情報を記入することが重要です。不正確な情報が記載されている場合、再提出を求められることがあります。

- コピーを保管する: 提出前に面接証明書のコピーを保管しておくことをお勧めします。これにより、紛失やトラブルが発生した際に備えることができます。

以上が、認定日に面接証明書を提出する方法とその注意点です。

面接証明書の書き方

面接証明書の具体的な書き方について紹介します。求職活動の詳細を正確に記入する方法を解説します。

面接証明書を自分で書く方法

面接証明書を自分で書くことは可能です。以下に書き方のポイントと注意点を詳しく説明します。

書き方のポイント

- 基本情報の記入: 姓名、住所、連絡先、面接を受けた日付など、基本情報を正確に記入します。

- 企業情報の記入: 面接を受けた企業名、担当者の名前、連絡先などの情報を詳細に記入します。

- 面接の内容: 面接で話した内容や、企業が求めているスキル・経験について簡潔に記載します。

- 署名・押印: 面接証明書には、自分の署名と押印を忘れずに行いましょう。

注意点

- 正確な情報を記入: 書類に誤りがないよう、正確な情報を記入することが重要です。

- 簡潔に書く: 面接証明書は簡潔にまとめることが望ましいです。長すぎる文章は避けましょう。

- 複数のコピーを作成: 提出用と保管用に複数のコピーを作成しておくことをお勧めします。

面接証明書のテンプレート紹介

面接証明書のテンプレートを利用することで、簡単に証明書を作成できます。以下に、一般的なテンプレートの形式を紹介します。

テンプレート例

-------------------------------------------

面接証明書

-------------------------------------------

氏名:

住所:

連絡先:

-------------------------------------------

企業名:

担当者名:

連絡先:

-------------------------------------------

面接日:

面接内容:

-------------------------------------------

署名:

日付:

-------------------------------------------

このテンプレートを利用することで、必要な情報を簡単に記入し、面接証明書を作成できます。テンプレートを利用することで、書類の形式が統一され、わかりやすくなります。面接証明書を自分で書く際には、このテンプレートを参考にして作成してください。

以上が、面接証明書を自分で書く方法とテンプレートの紹介です。失業保険の受給手続きの一環として、適切に面接証明書を作成し、提出することが重要です。

今回の記事のまとめ

失業保険の面接証明書は、失業保険を受給するために欠かせない重要な書類です。求職活動が行われたことを証明する役割を果たし、失業保険の受給資格を確保するために必要です。面接証明書の取得方法や提出方法についても詳しく解説しましたので、参考にして適切に対応してください。

面接証明書を忘れた場合の対処法や自分で書く方法も紹介しましたが、正確な情報を記入し、ハローワークに提出することが重要です。必要に応じて、PDFファイルのダウンロード手順やテンプレートを活用し、面接証明書を効率的に作成しましょう。

最後に、面接証明書に関する口コミや利用者の体験談も参考にし、自身の求職活動に役立ててください。失業保険を円滑に受給し、再就職活動を成功させるために、適切な手続きを行いましょう。